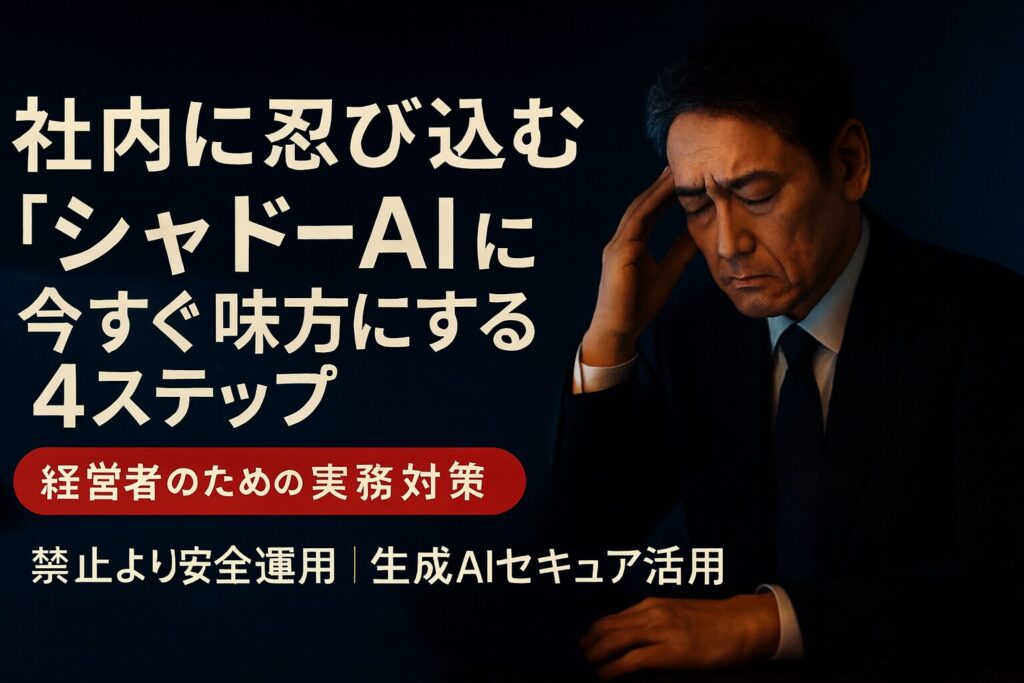

もしかして、あなたの会社でも起きてるかも?「シャドーAI」の話と、それを味方につける方法

公開日:2025年09月23日

代表取締役

貝出康

こんにちは!今日は、最近よく耳にする「シャドーAI」について、ちょっとお話ししたいと思います。

突然ですが、こんなシーンを想像してみてください。あなたの会社の優秀な社員が、「この資料作成、ChatGPTに手伝ってもらえば30分で終わるのに…」と思いながら、こっそりと会社のデータを入力している。善意からの行動なのに、実はちょっとリスクがある。そんな状況、もしかして身に覚えがありませんか?

これが今日お話しする「シャドーAI」の実態なんです。怖い名前ですが、実はとても身近で、そして上手に付き合えば強力な味方になってくれる存在でもあります。

そもそも「シャドーAI」って何なの?

「シャドーAI」と聞くと、なんだか映画に出てくる悪の組織みたいですが(笑)、実際はもっとシンプルな話です。

要するに、社員の皆さんが会社に内緒で、個人的にAIツールを仕事に使ってしまうこと。これまでも「シャドーIT」という言葉がありましたが、それのAI版ですね。

なぜ みんな使っちゃうの?

ここが大切なポイントなのですが、シャドーAIを使う人たちに悪気は全くないんです。むしろ逆。

- 「早く仕事を終わらせたい!」という真面目な気持ち

- 新しいツールへの好奇心

- 会社の公式ツールがちょっと使いにくい…という現実

つまり、シャドーAIが起きるのは、現場の「もっと効率よく働きたい」という前向きなエネルギーの表れでもあるんです。だからこそ、頭ごなしに禁止するのではなく、上手に活用する方法を考えたいですよね。

実は、けっこう身近な話なんです

「うちの会社は大丈夫」と思っていませんか?実は、調査によると従業員の約半数が、何らかの形で許可外のAIを業務で使った経験があるそうです。

これって、もはや「特別なこと」ではなく、「よくある話」になってしまっているんですね。

ちょっと気をつけたい4つのポイント

シャドーAIには、確かに注意すべき点があります。でも大丈夫、きちんと理解すれば対策は可能です。

ポイント1:大切な情報が外に出ちゃうかも

これが一番心配なところですね。無料のAIツールの多くは、入力されたデータを学習に使う場合があります。

例えば、顧客情報や開発中の新商品の資料なんかを入力してしまうと、意図せず外部に情報が漏れる可能性があります。過去には大手企業でも、機密情報がうっかり流出してしまった事例がありました。

ポイント2:知らないうちにルール違反になっちゃう

AIが作ったコンテンツが、偶然にも既存の著作物と似てしまって、権利侵害の問題になる可能性があります。また、個人情報をAIに入力することで、個人情報保護法に抵触する場合もあります。

ポイント3:AIの「もっともらしい嘘」に騙される

AIには「ハルシネーション」という現象があります。これは、AIが間違った情報を、さも正しいかのように答えてしまうこと。エア・カナダ社では、AIが間違った割引情報を案内して、裁判になった事例もあります。

ポイント4:「何もしない」という選択のリスク

実は、これが一番大きなリスクかもしれません。AIを恐れるあまり、全面禁止にしてしまうこと。

でも考えてみてください。競合他社がAIで効率化を進めている間に、自分だけが従来の方法に固執していたら…。金融庁も「新しいことにチャレンジしないリスク」について警告を発しています。

恐れから「味方」に変える、4つのステップ

大丈夫です。リスクはありますが、きちんと対策すれば、AIは強力な味方になってくれます。

ステップ1:まずは知ることから始めよう

何事も、まずは理解することから。経営者の皆さんも、AIについて基本的なことを学んでみませんか?セミナーに参加したり、専門家に相談したり。「人手不足の解消」や「業務効率化」など、具体的な目標を設定することも大切です。

そして、ここが最重要ポイントなのですが、従業員の皆さんにも生成AI研修を受けてもらいましょう。

例えば、弊社カンマンが実施している生成AI研修がとても有効です。こうした研修では、AIの正しい使い方だけでなく、リスクについても実践的に学べるんです。

「研修なんて面倒だな…」と思われるかもしれませんが、これが実は一石二鳥どころか、一石三鳥くらいの効果があるんです:

- 従業員がAIを安全に使えるようになる

- 会社のリスクが大幅に減る

- みんなのスキルアップにもつながる

つまり、研修はコストではなく、チーム全体の生産性向上への投資なんですね。

ステップ2:安全なルールを作ろう

複雑なルールは要りません。シンプルに「会社の大切な情報は、許可なくAIに入力しない」という基本原則を決めましょう。

そして何より大切なのは、なぜこのルールが必要なのかを、みんなに「自分ごと」として理解してもらうこと。研修を通じて、リスクと対策を共有しましょう。

ステップ3:安全なツールを用意しよう

これが一番効果的な対策です。Microsoft CopilotやGoogle Workspaceなど、企業向けの安全なAIツールを提供することで、シャドーAIの根本的な原因を解決できます。

「使うな」ではなく「安全なものを使って」というメッセージを送ることが大切ですね。

ステップ4:継続的に改善していこう

AI活用は一度設定したら終わりではありません。使用状況を把握し、効果を測定し、継続的に改善していく。そして何より、従業員がAIを学び続けられる環境を整えることが大切です。

まとめ:小さな一歩から始めてみませんか?

シャドーAIのリスクは確かにありますが、決してコントロールできないものではありません。むしろ、正しく理解して上手に付き合えば、人手不足に悩む会社の強力な味方になってくれます。

NIVIDIAのCEOが言った言葉があります。 「AIに仕事を奪われるのではない。AIを使いこなす人に仕事を奪われるのだ」

大丈夫、一歩ずつ進んでいけば必ず道は開けます。まずは今週中に、専門家と30分だけでも相談してみませんか?現状を知ることから、全てが始まります。

AIとの上手な付き合い方を見つけることは、もはやコストではなく、未来への大切な投資なんです。みなさんの会社が、AIを味方につけて更なる成長を遂げられることを心から応援しています!

当社サイトでは他にもビジネスに役立つ情報を発信しています。ぜひ、他記事もチェックしてくださいね。

無料相談受付中

AI技術の導入や活用方法について相談したい方は、株式会社カンマンにお問い合わせください。

最新のAI技術を活用した経営戦略や業務効率化について、無料でご相談を承っております。

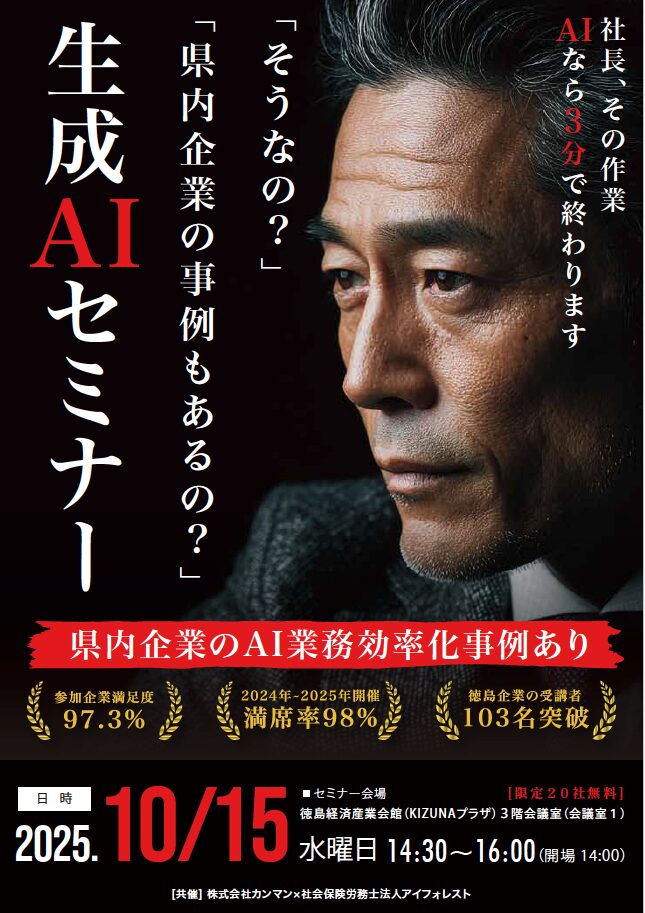

無料セミナーのお知らせ

10月15日(水)14:30〜16:00 徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ)3階会議室(会議室1)にて、

【法人向け】生成AI業務効率化セミナー を開催します。詳細をご覧になってご興味がありましたら、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。

AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます

【無料】AIメルマガを受け取る

代表取締役

貝出康

1963年徳島市生まれ。 1999年に楽天の三木谷社長の講演を聴き、イン ターネット時代の到来を悟る。翌年、ホームペ ージ制作会社カンマン設立に参画し、これまで のキャリアで培った営業や人事のスキルを活か しての顧客開拓や社内・労務管理を実践。2019 年〜代表取締役。