「ChatGPTに社内情報を入力するのは危険?」安心してAIを使う方法を教えます

公開日:2025年09月02日

アナリスト兼エンジニア

北村

- 最近、職場でも「ChatGPTを使ってみたい」という声をよく聞きませんか?実際に2024年には多くの企業がAI活用を検討し始めていますが、同時に「社内の情報を入力しても大丈夫?」という不安の声も上がっています。

- なぜAIを使うと情報が漏れる可能性があるの?

- 今すぐできる!ChatGPTを安全に使う5つの方法

- もっと安全に使いたい方向け:企業用AIサービス

- 完全に安全!社内だけでAIを使う方法

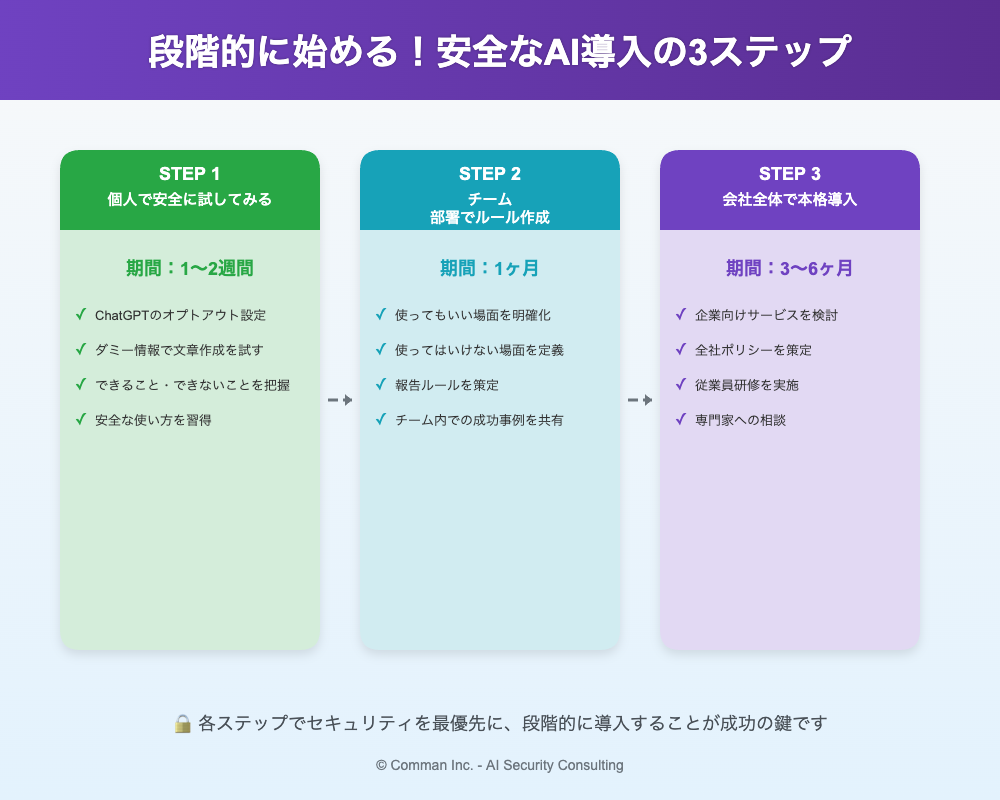

- 段階的に始める!安全なAI導入の3ステップ

- よくある質問と回答

- 職種別:こんな使い方がおすすめ

- 今日からできる!安全チェックリスト

- 会社でAI導入を成功させるポイント

- 2025年の最新動向:知っておきたいポイント

- 「うちの会社には関係ない」と思っていませんか?

- まとめ:今日からできることを始めよう

最近、職場でも「ChatGPTを使ってみたい」という声をよく聞きませんか?実際に2024年には多くの企業がAI活用を検討し始めていますが、同時に「社内の情報を入力しても大丈夫?」という不安の声も上がっています。

実は、韓国の大手企業サムスンでは、従業員がChatGPTに機密情報を入力してしまい、その情報が外部に漏れてしまう事件が起きています。でも安心してください。正しい知識と対策があれば、AIを安全に活用することは十分可能です。

この記事では、ChatGPTを使ったことがある方から、まったくの初心者の方まで、誰でも理解できるように「安全にAIを使う方法」をご紹介します。難しい専門用語は使わず、今日からできる具体的な方法をお教えします。

なぜAIを使うと情報が漏れる可能性があるの?

ChatGPTに情報を入力するとどうなる?

ChatGPTのような一般向けのAIサービスを使うとき、入力した内容は基本的に外部のサーバー(コンピューター)で処理されます。これは、あなたのスマホで撮った写真をLINEで友達に送るのと似ています。

問題となるのは以下の3つです:

1. 入力した内容が学習に使われる可能性

あなたが入力した会社の情報や個人情報が、AIの「勉強材料」として使われ、他の人がAIを使ったときに、あなたの入力した情報が出てきてしまう可能性があります。

2. 海外のサーバーで処理される

多くのAIサービスは海外の会社が運営しているため、あなたの情報が海外で処理されます。

3. 知らずに機密情報を入力してしまう

「これくらいなら大丈夫」と思って入力した情報が、実は会社にとって重要な機密情報だった、ということがあります。

実際にあった怖い事例

サムスン電子の事例

エンジニアが「ちょっとコードの相談を」と思ってChatGPTに社内のプログラムコードを入力したところ、その情報が外部に漏れてしまいました。

日本の企業でも…

2023年の調査では、日本企業の約3割で何らかの情報漏洩が発生しており、AI利用による情報漏洩は決して他人事ではありません。

今すぐできる!ChatGPTを安全に使う5つの方法

1. ChatGPTのオプトアウト申請をする(無料・5分でできます)

これが一番簡単で効果的な方法です! ChatGPTには「私の入力内容を学習に使わないで」とお願いできる機能があります。

手順:

- ChatGPTにログイン

- 右下の自分の名前をクリック

- 「設定」→「データ管理」

- 「チャット履歴と学習」をオフにする

これだけで、あなたの入力内容がAIの学習に使われなくなります。

2. 「ダミー情報」に置き換えて入力する

会社名や個人名、具体的な数字を別の情報に置き換えてから質問しましょう。

置き換え例:

- 「田中部長」→「A部長」

- 「ABC株式会社」→「X社」

- 「売上3億円」→「売上Y円」

- 「新商品αプロジェクト」→「新商品開発プロジェクト」

3. 絶対に入力してはいけない情報を覚える

以下の情報は絶対にAIに入力しないでください:

- 顧客の個人情報(名前、住所、電話番号など)

- パスワードやID情報

- 未発表の商品情報

- 財務情報(売上、利益などの具体的数字)

- 契約書の内容

4. チャット履歴をこまめに削除する

ChatGPTでは過去の会話が保存されます。仕事で使った後は、念のため履歴を削除しておきましょう。

削除方法:

- 左側の会話履歴から削除したい会話を選択

- 「…」マークをクリック

- 「削除」を選択

5. 会社のWi-Fiではなく個人のスマホから利用する

可能であれば、会社のネットワークからではなく、個人のスマホのデータ通信を使ってChatGPTにアクセスすることをおすすめします。これにより、会社のシステム管理者に利用履歴が残ることを避けられます。

もっと安全に使いたい方向け:企業用AIサービス

「もっと安心してAIを使いたい」「会社全体でAIを導入したい」という方には、企業向けの安全なAIサービスがあります。普通のChatGPTとの違いを分かりやすく説明します。

ChatGPT Enterprise(企業向けChatGPT)

普通のChatGPTとの違い:

- 入力内容が学習に使われない:100%保証されています

- データが暗号化される:情報が完全に保護されます

- 管理者が利用状況を確認できる:誰がいつ使ったかわかります

- より高速:待ち時間が少なくなります

料金: 1人あたり月額約6,000円程度(要問い合わせ)

Microsoft Copilot for Business

こんな方におすすめ:

- 普段からWordやExcelをよく使う

- メールはOutlookを使っている

- 会議はTeamsで行っている

できること:

- Excelのデータを自動で集計・グラフ化

- Wordで報告書の下書き作成

- PowerPointで資料の自動作成

- Teamsの会議議事録を自動作成

料金: 1人あたり月額約4,500円

どちらを選べばいい?簡単判断チャート

| あなたの状況 | おすすめサービス | 理由 |

|---|---|---|

| WordやExcelを毎日使う | Microsoft Copilot | 使い慣れたソフトの中でAIが使える |

| 文章作成やアイデア出しが中心 | ChatGPT Enterprise | より柔軟で創造的な回答が得られる |

| とりあえず安全に試したい | ChatGPT(オプトアウト設定) | 無料で始められる |

| 会社全体で本格導入したい | 専門家に相談 | 会社の規模と用途に応じた最適解を提案 |

完全に安全!社内だけでAIを使う方法

「オンプレミス」って何?

「オンプレミス」とは、簡単に言うと「会社の中だけでAIを動かす方法」です。インターネットにつながずに、会社のパソコンやサーバーだけでAIを使うので、情報が外部に出る心配が一切ありません。

これは、自分の家で料理を作るか、外食するかの違いのようなものです。外食(クラウドAI)は便利ですが、何が入っているかわからない部分があります。自炊(オンプレミス)は手間がかかりますが、材料も作り方も全て自分でコントロールできます。

オンプレミスのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 情報が絶対に外に出ない | ❌ 初期費用が高い(数百万円〜) |

| ✅ 会社の業務に合わせてカスタマイズ可能 | ❌ 専門知識を持った人が必要 |

| ✅ 処理速度が速い | ❌ 設定や管理が複雑 |

| ✅ 既存のシステムと連携しやすい | ❌ 新しい技術への対応に時間がかかる |

オンプレミスはこんな会社におすすめ

- 病院や薬局:患者情報を扱う

- 銀行や保険会社:お客様の金融情報を扱う

- 製造業:技術的な機密情報が多い

- 研究機関・大学:研究データを保護したい

- 法律事務所:顧客情報の機密性が重要

段階的に始める!安全なAI導入の3ステップ

ステップ1:まずは個人で安全に試してみる(1〜2週間)

やること:

- ChatGPTのオプトアウト設定を行う

- ダミー情報で文章作成や要約を試す

- どんなことができるか、できないかを把握する

試してみたい例:

「来週のプレゼン資料の構成を考えて」「この文章をもっと分かりやすく書き直して」など

ステップ2:チーム・部署で安全なルールを作る(1ヶ月)

チームで決めるべきルール:

- 使ってもいい場面:文章の下書き、アイデア出しなど

- 使ってはいけない場面:顧客情報、機密データが含まれる作業

- 報告ルール:問題が起きたらすぐに上司に報告

ステップ3:会社全体での本格導入を検討(3〜6ヶ月)

個人やチームでの試用がうまくいったら、会社全体での導入を検討します。この段階では専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問と回答

Q: 無料のChatGPTを仕事で使うのは絶対ダメ?

A: オプトアウト設定をして、機密情報を入力しなければ使えます。 ただし、会社によっては禁止している場合もあるので、まずは上司に確認しましょう。

Q: どのくらいの費用がかかるの?

A: 規模によって大きく変わります:

- 個人利用:月0〜2,000円

- 小規模チーム(5〜10人):月2〜5万円

- 中規模企業(50〜100人):月20〜50万円

- 大企業・オンプレミス:初期費用数千万円〜

Q: 上司にAI導入を提案するには?

A: 以下のポイントを整理して提案しましょう:

- 具体的な効果:「文章作成時間が半分になる」など

- 安全対策:「企業向けサービスを使えば安全」

- 他社事例:「競合他社でも導入が進んでいる」

- 段階的導入:「まずは小規模から始める」

職種別:こんな使い方がおすすめ

営業職の方

おすすめ活用法:

- 提案書の下書き作成

- メールの文章チェック

- 商談での質問リスト作成

注意点: 顧客名や金額などの具体的情報は絶対に入力しない

人事・総務職の方

おすすめ活用法:

- 社内規程の文章チェック

- 研修資料の下書き作成

- 社内アンケートの設問作成

注意点: 社員の個人情報や給与情報は絶対に入力しない

研究・開発職の方

おすすめ活用法:

- 論文の要約作成

- 実験計画の相談

- 技術文書の翻訳

注意点: 独自の研究データや未発表の発見は入力しない

今日からできる!安全チェックリスト

AIを使う前に、このチェックリストを確認してください:

使用前チェック

- □ オプトアウト設定は済んでいる

- □ 入力予定の情報に機密情報は含まれていない

- □ 個人名や会社名をダミーに置き換えた

- □ 上司や会社のAI利用ルールを確認した

使用後チェック

- □ チャット履歴を削除した

- □ 生成された内容を鵜呑みにせず、事実確認した

- □ 重要な決定には必ず人間の判断を加えた

会社でAI導入を成功させるポイント

1. 小さく始めて大きく育てる

いきなり全社導入はおすすめしません。 まずは興味のある数人から始めて、成功事例を作ってから徐々に広げていくのが安全で確実な方法です。

2. 「AIリテラシー」を高める

AIリテラシーとは「AIを安全で効果的に使う知識とスキル」のことです。

身につけるべき知識:

- AIでできることとできないこと

- 情報漏洩のリスクと対策

- 効果的な質問の仕方(プロンプト)

- AIの回答を正しく評価する方法

3. 成功事例を社内で共有する

うまくいった事例を積極的に社内で共有しましょう。

共有すべき内容:

- どんな作業にAIを使ったか

- どのくらい時間短縮できたか

- どんな点に注意したか

- 改善点や反省点

2025年の最新動向:知っておきたいポイント

法律が変わりました

2025年5月、日本でAIに関する法律が初めて制定されました。 この法律により、企業はAIを使う際により注意深い対応が求められるようになります。

私たちに関係すること:

- AIを使う際のルール作りがより重要になった

- データの取り扱いがより厳格になった

- 問題が起きた時の責任がより明確になった

新しい脅威も登場

2025年以降、AIを悪用した新しいサイバー攻撃も登場しています。これまで以上にセキュリティ対策が重要になってきています。

対策: 最新の情報を定期的にチェックし、セキュリティ対策を常に最新の状態に保つことが重要です。

「うちの会社には関係ない」と思っていませんか?

「AIなんてうちには関係ない」と思っている企業ほど、実は危険です。なぜなら、従業員が勝手に無料のAIサービスを使って、知らないうちに情報漏洩が起きてしまう可能性があるからです。

こんなケースが実際に起きています:

- 新入社員が「便利だから」とChatGPTに顧客リストを入力

- 在宅勤務中にプライベートのPCで機密資料を要約

- 「翻訳に使っただけ」のつもりが契約書の内容が流出

大切なのは「禁止する」ことではなく「安全に使える環境を整える」ことです。

まとめ:今日からできることを始めよう

AIは正しく使えば、業務効率を大幅に改善できる素晴らしいツールです。大切なのは、リスクを正しく理解して、適切な対策を取ることです。

今日からできること:

- ✅ ChatGPTのオプトアウト設定をする

- ✅ 機密情報をダミー情報に置き換える習慣をつける

- ✅ チーム内でAI利用のルールを話し合う

- ✅ 成功事例と失敗事例を共有する

会社全体での本格導入を検討している方:

- ✅ 企業向けサービスの比較検討

- ✅ オンプレミス導入の可能性調査

- ✅ 段階的導入計画の策定

- ✅ 専門家への相談

AIの時代は既に始まっています。 「いつか導入しよう」ではなく、「今すぐ安全に始めよう」という姿勢が、競合他社との差を生むことになります。

わからないことがあれば、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。 適切な指導のもとで始めれば、リスクを最小限に抑えながらAIの恩恵を最大限に受けることができます。

AIを安全に活用して業務効率を向上させたい、でも何から始めればいいかわからない…そんな時は、株式会社カンマンに是非ともご相談ください。

初心者の方から上級者まで、それぞれのレベルに合わせた最適な導入プランをご提案いたします。まずはお気軽にお話を聞かせてください。

AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます

【無料】AIメルマガを受け取る

アナリスト兼エンジニア

北村

飲食店専門のホームページ制作会社から

株式会社カンマンへ転職

フロンエンドを専門とし、GA4ツール作成、バックエンドサポートなど多岐に渡る

CM、劇伴、音源制作など音楽サポートも行っている