【速報】画像生成AIの新潮流──Gemini 2.0 Flash Experimentalを使いこなすために

公開日:2025年03月17日

代表取締役

貝出康

はじめに

こんにちは!徳島市でAIコンサルティングやWeb制作・システム開発を行っている株式会社カンマンの貝出です。今回は、Googleが提供する新しい画像生成AI「Gemini 2.0 Flash Experimental」について、その概要や活用法をまとめました。MidJourneyなどの既存サービスとの違いや、Google AI Studioとの連携ポイントも深堀りします。徳島の中小企業経営者やAIに興味のある皆さんが、この技術をビジネスにどう取り入れるかを考えるきっかけになれば幸いです。

なぜGemini 2.0 Flash Experimentalは注目されているのか?

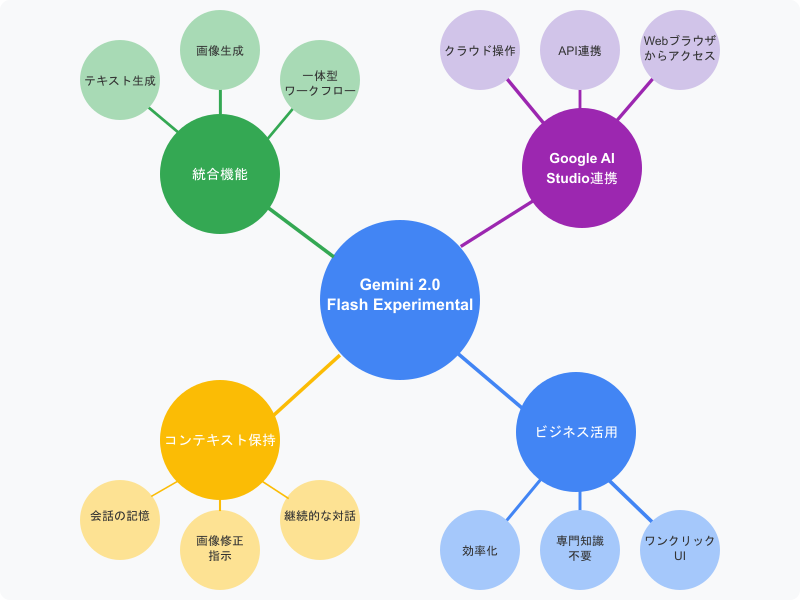

まず大前提として、「Gemini 2.0」というモデルはGoogle DeepMindが開発を進めている大型AIのファミリーです。その中でも“Flash Experimental”と呼ばれるバージョンは、テキスト生成と画像生成を統合的にこなせる点が大きな特徴だと言えます。言い換えれば、AIに物語を書かせながら、その物語に合わせた挿絵を自動的に生成させることができるわけです。

実は、これまでの画像生成AIは専用モデルとしての強みこそありましたが、テキストとの高度な連携はあまり得意ではありませんでした。MidJourneyでも、写真のような高品質画像は生み出せる一方、長文テキストの要素をしっかり理解し、場面やストーリーの流れに合わせて画像を差し替えるのは苦手な部類に入ります。

そんな中でGemini 2.0 Flash Experimentalは、文章を生成する能力と画像を生成する能力を一体化した形で提供しています。そこで注目されるのが、独自の「コンテキスト保持」機能です。人間との対話の中で蓄積された情報をもとに、必要な画像を呼び出したり、一度作成した画像に修正指示を出して再生成したりと、柔軟なプロセスを踏めます。

たとえば、新商品のカタログ案をAIに作らせるとき、キャッチコピーや商品説明文だけでなく、そのテーマに合ったビジュアルも同時に組み立ててくれます。広告・販促のスピード感が大事な中小企業にとって、「テキストと画像の両面を一気にアウトプットできるAI」は相当な効率化をもたらす可能性があるのです。

なぜGoogle AI Studioとの連携は見逃せないのか?

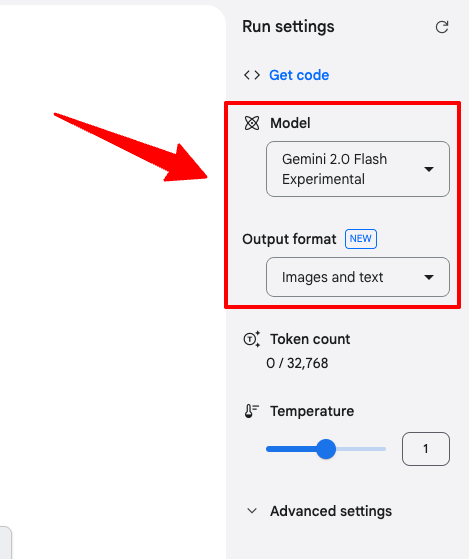

Gemini 2.0 Flash Experimentalは、「Google AI Studio」という開発者向けの統合環境で利用できます。AI Studio自体はクラウド上で動作し、チャット形式でAIモデルにプロンプト(指示)を送ってやり取りができるプラットフォームです。通常のテキストチャットはもちろん、新しい画像生成の機能を使う場合は、AI Studio上でモデルとして“gemini-2.0-flash-exp”を選択するだけでOK。

また、API経由での呼び出しも可能なので、AI Studioで試したプロトタイプを自社アプリケーションに組み込むハードルが下がっています。これまで「AIを使うには専門的な知識やサーバー環境が必要」と感じていた方も多いでしょうが、AI StudioがあればWebブラウザから対話するだけでテストができ、問題なければAPIを取得してスムーズにシステムへ接続できます。

徳島の中小企業の場合、AI開発の専門部署を持たないケースも多いため、この「クラウド上で一通り試せる」恩恵は大きいはずです。しかも、Googleは画像生成に関して、ワンクリックで呼び出せるUIを用意しているため、「試しにAIに画像を作ってみたい」というライトなニーズにも対応しやすい仕組みになっています。

ただし、現段階ではあくまでプレビュー版(実験版)という位置付けで提供されているため、安定性や品質面の最適化は今後さらに進む見込みです。今から使い方を慣らしておけば、正式リリースのタイミングで一気に先行者利益を得られるかもしれません。

試してみました

まず最初に「公園で遊ぶ犬」の絵を描いてと依頼すると、詳細情報を求められました。ある程度は選択肢を提案してくれるので、今回はそれに従って適当にお願いしました。

出来上がりはアニメ調の画像で、まずまずってところでしょうか。謎に目が光っているのが怖いです(笑)

このモデルもプロンプトが大事なんだなって実感したので、以前にimageFX用に作ったGPTsを使って「ワイキキビーチで日光浴をする日本人女性」を生成してもらうと、良い感じに生成されました。

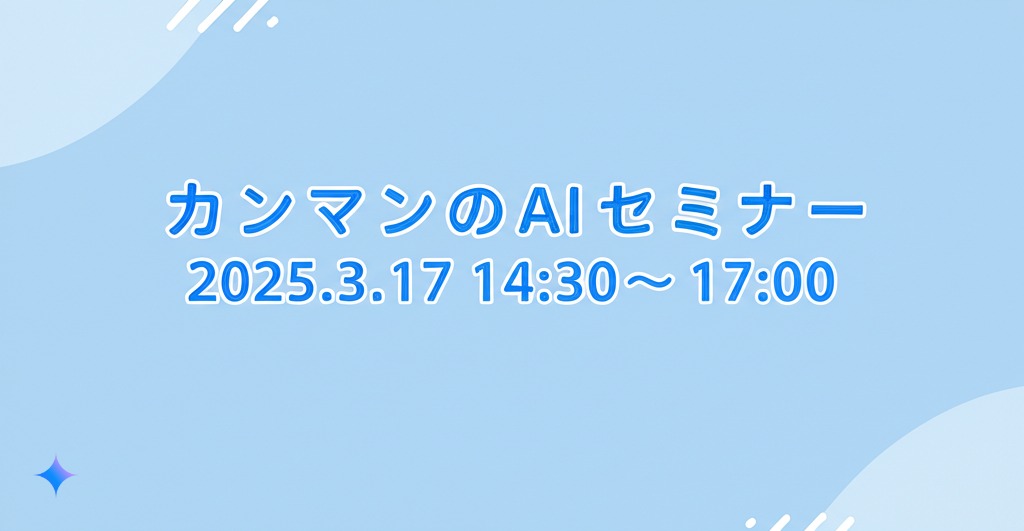

もうひとつの見逃せない点は、文字の再現性がかなり良くなったことです。従来のモデルは英語ならなんとか・・・でも日本語になると得体の知れない文字になってしまうのが普通でしたが、このモデルは簡単な文字であれば日本語も生成されます。

なぜMidJourneyと画像生成AIの違いを知るべきなのか?

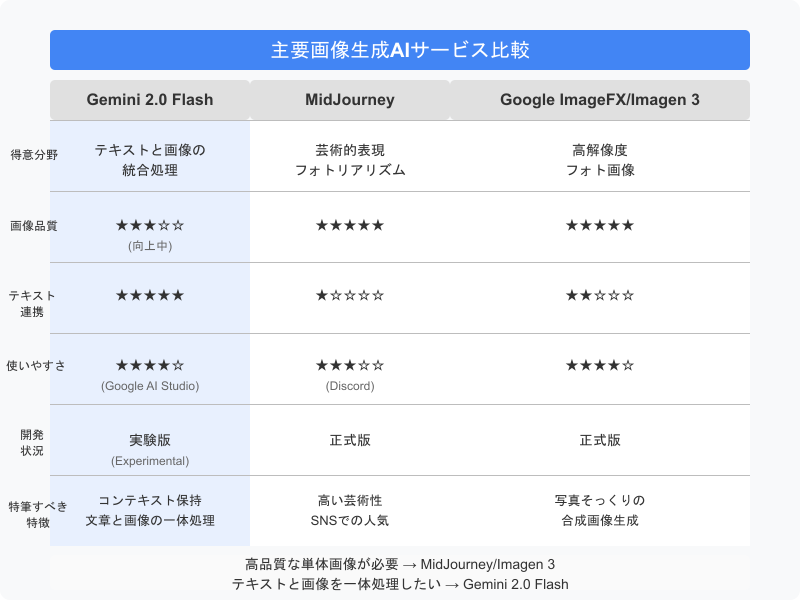

画像生成AIとひと口に言っても、各サービスには得意分野と弱点があります。MidJourneyは特に芸術性の高いアウトプットや、フォトリアリスティックな表現に強いとされ、SNSやアート界隈で人気を集めています。一方、Google ImageFXやImagen 3と呼ばれるモデルは、高解像度・フォトリアリズムにこだわるユーザー向けで、写真そっくりの合成画像を得意とするのが特徴です。

では、Gemini 2.0 Flash Experimentalはどうかといえば、テキスト生成と画像生成を一つの流れで処理できる汎用性が最大の武器です。企業の営業資料やプレゼン資料作りをするときに、文章と視覚素材を同時に仕上げたい場合、Geminiはワンストップで対応できます。

例えば、建築関連の会社なら「自社施工事例レポート」をまとめる際に、物件写真や解説文だけでなく「こんな色合いにリフォームしたらどうなるか」という提案ビジュアルまでAIが一挙に出力してくれることが考えられます。MidJourneyではテキスト生成は基本行わず、画像単体に特化しているので、文章と画像を組み合わせる作業がどうしても断片的になります。

そのため、AIを導入するときは「どのフェーズに一番手が足りていないか」を見極めることが大切です。単純に綺麗な画像を大量に欲しいのか、それとも商品説明文や広告コピーの作成も含めてマルチにカバーしたいのか。そこを整理してから、最適なAIモデルを選ぶと良いでしょう。

なぜ具体的なユースケースが重要なのか?

AIを活用しようとするとき、抽象的な検討だけでは実行のハードルが高くなりがちです。逆に「こんな使い方があるよ」と具体的なユースケースをイメージできると、導入の道筋が一気に明確になります。

1つ目の例としては、マーケティング資料やチラシの制作です。中小企業の販促担当者は、日々のSNS投稿からポスターのデザインまで、多岐にわたるビジュアル制作をこなさなければならないでしょう。そこでGemini 2.0 Flashに「この商品の魅力ポイントを文章化して欲しい」と頼んだうえで、「その特徴を引き立てる画像を作って」と指示すれば、宣伝コピーとビジュアルが一体化したプロトタイプが手軽に手に入ります。

2つ目の例は、学習コンテンツや教材開発です。たとえば、子ども向けの体験学習プログラムを用意するとき、「海の生き物に関する物語を作って」「そのストーリーに合わせた挿絵を段階的に生成して」と使い方を工夫すれば、統一感のある教育資料が完成します。

3つ目として、社内ドキュメントやマニュアル整備も挙げられます。製品の操作手順やトラブルシューティングを文章と図解で整理する際、図版をGeminiに任せれば作業負荷を下げられます。特に「こういう配線図をもう少しわかりやすく」といった微調整を対話型で何度でも頼める点は、大きなメリットになるはずです。

このような具体例を踏まえると、「どのタイミングでAIに指示を出すか」「どこまで自動化してどこから人間が手を加えるか」が見えやすくなります。初めから“フルオート”を狙うのではなく、部分的にAIの力を借りる形で始めると、スムーズに社内導入を進められるでしょう。

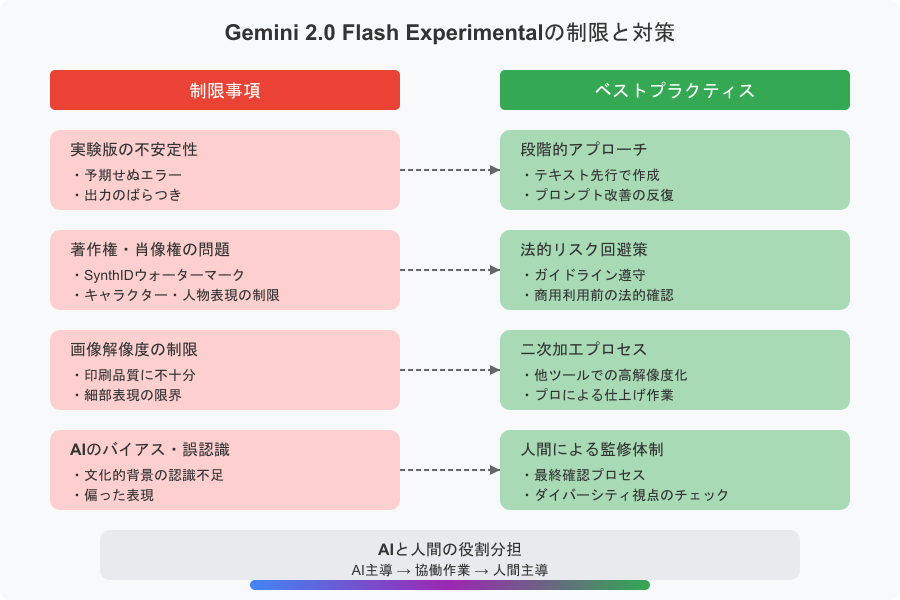

なぜ制限事項とベストプラクティスを押さえる必要があるのか?

いくら新しいAIといえど、Gemini 2.0 Flash Experimentalにも当然いくつかの制限があります。特に留意すべきなのが、まだ安定版ではないという点です。名前の通り“Experimental”ですから、思ったように画像が出ないこともあります。そこで、プロンプトの書き方を少し変えて再生成したり、一度テキストだけで説明文を作った上で、「ではこの文を画像化して」と段階を踏むのが実践的なアプローチになります。

もう一つの大きな制限は、著作権や肖像権に関するガイドラインです。生成画像にはSynthIDというウォーターマークがデフォルトで埋め込まれるため、AIが生成したものだと判定しやすくしていますが、勝手に既存キャラクターの画像を使ったり、実在の人物写真を偽造したりすると、法的トラブルにつながる恐れがあります。特に企業として使う場合は、ガイドラインをしっかり確認し、問題となりうる出力は取り扱わないよう注意が必要です。

それとは別に、画像の解像度もまだ限定的とされています。プロユースのデザイン向けに大判の印刷まで想定するなら、最終的にはPhotoshopや他のAIツールでアップスケーリングするなどの二次処理が要るかもしれません。AIが自動生成したものをあくまで素案・下絵として使い、人間の手で最終調整する流れが当面は現実的でしょう。

このような制限を踏まえたうえで、ベストプラクティスとしては「重要な文章や画像は人の目で最終チェックしよう」という基本姿勢が挙げられます。AIに一任するのではなく、人間が監修して判断することで、使い勝手と安全性を両立できます。

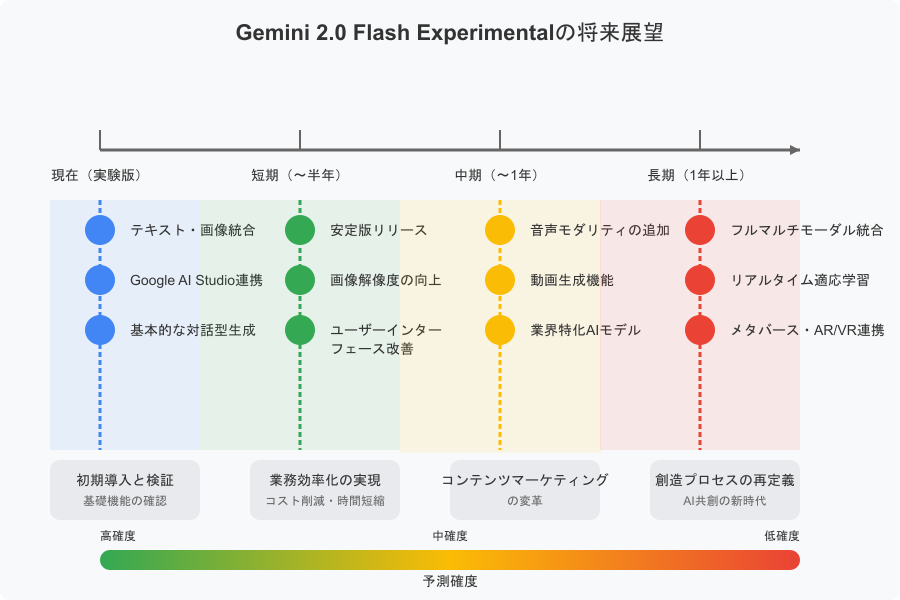

なぜ今後の開発動向に期待できるのか?

最後に、Gemini 2.0 Flash Experimentalの今後の発展について触れてみます。Googleはロードマップ上で「マルチモーダル対応をさらに強化する」と宣言しており、テキストと画像にとどまらず、音声や動画への拡張も視野に入っているとのことです。もし動画生成や音声出力まで統合されれば、AI一つで企画書、挿絵、ナレーション入りのプロモーション動画まで一貫して作れる未来がやってくるかもしれません。

さらに、研究者コミュニティでは「Geminiの正式版リリース時には、画像の解像度や精度が大きく向上する」という見方が広まっています。今はまだMidJourneyやImagen 3のほうが純粋な画質で勝っている部分がありますが、テキスト生成との結合力がさらに高まれば、ビジネスシーンにおいてはGeminiの優位性が確立する可能性は十分に考えられます。

私自身、徳島でAIコンサルティングを行う立場として、こうしたマルチモーダルAIが当たり前になる時代に備え、今から試作や検証を重ねておくことをおすすめします。単なる実験版とはいえ、新しいサービスや企画の可能性を切り拓くには格好のタイミングです。これからGeminiシリーズがどんな進化を遂げるのか、一緒に楽しみに見守りましょう。

まとめ

今回ご紹介したGemini 2.0 Flash Experimentalは、テキスト生成と画像生成の両方をワンストップで行える点が他のサービスと一線を画します。MidJourneyのようにクリエイティブなビジュアルに特化したモデルや、GoogleのImagen 3のように超高精細なリアル画像を生み出すモデルと比べると、やや画質面で課題は残るかもしれません。しかし、それを補って余りある利便性と汎用性が備わっている点は見逃せません。

特に、徳島をはじめとした地方の中小企業こそ、このようなAI活用で差別化を図るチャンスがあります。少数精鋭で運営する企業が、AIを活用して広告デザインやコンテンツ制作を効率化し、さらにはAIチャットボットを導入して顧客対応までスムーズに行う──そんな未来像を、Geminiはぐっと身近に引き寄せてくれます。

もちろん現時点では、まだ実験的な要素も多いため、プロンプトの工夫や最終確認のステップは不可欠です。著作権の問題やセキュリティ面にも配慮しなければなりません。それでも、積極的に使ってみることでしか得られないノウハウが蓄積されていくはずです。

株式会社カンマンとしても、今後もGeminiシリーズの動向をウォッチしつつ、徳島の企業が少しでもAIを取り入れやすくなるようにサポートしていきたいと考えています。「具体的にどう導入すればいいか迷っている」「画像生成AIの業務活用に興味がある」といったご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。一緒に新しい価値を生み出すお手伝いができれば幸いです。

当社サイトでは他にもビジネスに役立つ情報を発信しています。ぜひ、他記事もチェックしてくださいね。

無料相談受付中

AI技術の導入や活用方法について相談したい方は、株式会社カンマンにお問い合わせください。

最新のAI技術を活用した経営戦略や業務効率化について、無料でご相談を承っております。

AIの無料セミナー優先参加特典や最新情報が受け取れます

【無料】AIメルマガを受け取る

代表取締役

貝出康

1963年徳島市生まれ。 1999年に楽天の三木谷社長の講演を聴き、イン ターネット時代の到来を悟る。翌年、ホームペ ージ制作会社カンマン設立に参画し、これまで のキャリアで培った営業や人事のスキルを活か しての顧客開拓や社内・労務管理を実践。2019 年〜代表取締役。